Du papier des romains

Le papier qui a été le plus longtemps employé chez les romains et les grecs, était formé avec l’écorce d’une plante aquatique d’Egypte. Suivant la description que pline nous donne de cette plante, d’après Théophraste, elle a neuf ou dix coudées de hauteur; sa tige est triangulaire, de grosseur à pouvoir être renfermée dans la main. Sa racine est tortueuse, elle se termine par une chevelure ou panahce composé de pédicules longs et faibles. Elle a été observée en Egypte par Guilandin, auteur du 16e siècle, qui nous a donné un savant commentaire sur les chapitres de pline, où il est parlé du papier. Cette plante est aussi décrite dans Prosper Alpin et dans Lobel. Voici les noms qu’elle porte dans les botanistes modernes, que l’on pourrait consulter, si l’on désirait de plus grands éclaircissements sur cet article :

Papyrus Syriaca et Siciliana. C. Bauhini, in Pinace, 12.

Cyperus niloticus vel syriacus maximus papyracesu. Morissonii Historiae, tit. 3, 239.

Cyperus enodis nudus, culmis e vaginis brevibus prodeuntibus, spicis tenuioribus. Scheuch. Gram. 387.

Cyperus ommium maximus papyrus dictus, (Mont.gram. 14) locustis minimis. Mich. Gen. 44, tit. 19.

Cyperus culmo triquetro nudo, umbella simplicifolosa, pedunculis simplicissimis ditiche spicatis : Royen, HoraeLeidensis 50. Linnaei Specierum, p.47 (7).

Les Égyptiens le nomment berd, et ils mangent la partie de cette plante qui est proche des racines.

Il croit aussi dans la Sicile une plante nommée papero qui ressemble beaucoup au papyrus d’Égypte; elle est décrite dans les Adversaria de Lobel. Ray et plusieurs autres après lui ont cru que c’était la même espèce; cependant, il ne parait pas que les anciens aient fait aucun usage de celle de sicile; et M. Bernard de Jussieu ne croit pas qu’on doive les confondre, surtout en lisant dans Strabon que le papyrus ne croissait que dans l’Égypte ou dans les indes[1]. On peut voir à ce sujet ce qu’ont écrit Pleine (Liv. 13, Ch. 11) Guilandin, dans un ouvrage imprimé à ce sujet en 1576; le P. de Montfaucon, dans le sixème tome des mémoires de l’académie des inscriptions et belles lettres; les RR. PP. Bénédictins, dans leur traité de diplomatique, et surtout M. Le comte de Caylus, dans un mémoire très détaillé ettrès savant, qu’il a donné en 1758 à l’académie des inscriptions[2]. C’est de ce mémoire que nous allons extraire un abrégé de la manière dont le papier se préparé à Rome[3].

L’écorce extérieur de la plante ne servait point à former le papier : les lames intérieures étaien les plus recherchées; de la vient qu’on distinguait, dans le papier de Rome, plusieurs qualité et plusieurs prix.

Le papier de Saïs était composé des rognures de rebut, que l’on portait dans cette ville.

Le papier lénéolique, ainsi nommé d’un lieu voisin, se faisait avec les lames qui touchent de plus près l’écorce, et se vendait au poids, n’ayant aucun degré de bonté.

Après ces lames qui suivaient immédiatement l’écocre, on trouvait la matière propre du papier, qui s’employait de la manière suivante .

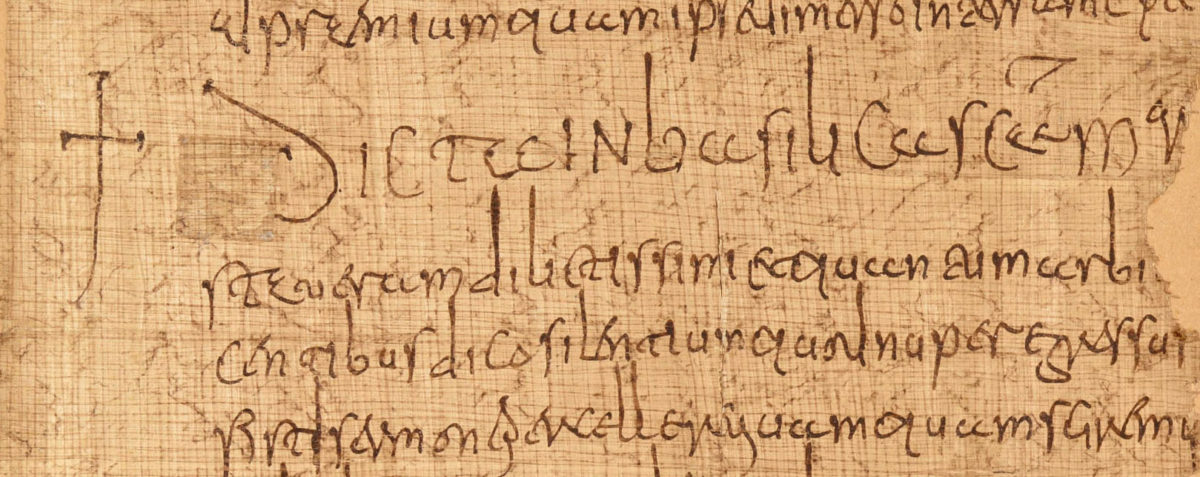

On asseemblait sur une table des lames de toute la longueur qu’on pouvait conserver, et on les croisait d’autres lames transversales, qui s’y collaient par le moyen de l’eau et de la presse : ainsi ce papier était tissus de plusieur lames; il parait même que du temps de Claude on fit du papier de trois couches.

Pline nous apprend aussi que l’on faisait sécher au soleil les lames ou feuillets de papyrus; on les distribuait ensuite suivant leur différentes qualités propres à différentes espèces de papier: on ne pouvait guère séparer dans chaque tige plus de 20 lames.

Le papier des romains n’avait jamais plus de treize doigts de largeur, encore était-ce le plus beau, tel que celui de Fannius. Ce papier, pour être parfait, devait être mince, compact, blanc et uni; caractères qui sont presque les mêmes que nous exigeons dans notre papier de chiffons. On lissait le papier avec une dent ou une coquille; cel’a l’empêchait de boire l’encre, et lui donnait de l’éclat.

Le papier des romains recevait une colle aussi bien que le nôtre, et cette colle se préparait avec de la fleur de farine détrempée dans de l’eau bouillante, sur laquelle on jetait quelques gouttes de vinaigreou avec de la mie de pain levé, détrempée dans de l’eau bouillante et passé par l’étamine. Ensuite on baittait ce papier avec le marteau; on y passait une seconde colle, on le remettait en presse, et on l’étendait à coup de marteau. Ce récit de Pline est confirmé par Cassiodore, qui, parlant des feuilles de papyrus employées en son temps, dit qu’elles étaient blanches comme de la neige, et composées d’un grand nombre de petites pièces, sans qu’il y parut aucune jointure : ce qui semble supposer nécessairement l’usage de la colle.

La description précédente de la fabrication du papier en Égypte et à Rome, n’est qu’un extrait de ce que Pline en rapporte (Livre 13, Ch. 12).

Au reste, le papyrus d’Égypte était connu même du temps d’Homère; mais ce ne fut, suivant le témoignage de Varron, que vers le temps des conquêtes d’Alexandre, qu’on commença à le fabriquer avec les perfections que l’art ajoute toujours à la nature.

[1] Le papyrus de Sicile, nommé par Cesalpin pipero , pousse des tiges plus longues et plus grosses que le papyrus d’Égypte; elles sont garnies de feuilles courtes qui naissent de la racine: on n’en voit aucune sur la tige; mais elle porte à son sommet un large panache composé d’un grand nombre de pédicules trinagulaires en forme de jonc, à l’extrémité desquels sont placés entrois petites feuilles, des épis de fleurs de couleur rousse. Les racines sont ligneuses ; elles jèttens des branches semblables à celles du souchet, mais d’une couleur moins brune. De leur surface inférieure sortent plusieurs menues racines; de la suéprieure, s’élèvent des tiges qui, tanqu’elles sont tendres contiennent un suc doux.

[2] M. Poivre a rapporté de magadascar une troisème espèce de Papyrus. Les habitans du pays le nomment Sanga-sanga. Il porte un panache composé d’une touffe de pédicules très minces, entre lesquels on n’aperçoit aucune fleur. Les feuilles sont disposées en rayons autour du panache. La tige est haute de dix pieds et plus, sans nœuds et fort lisse, de la grosseur d’un bâton qu’on peut entourer avec la main; elle va toujours diminuant. On emploie l’écorce à faire des nattes. Les sauvages en font aussi les voiles et les cordages de leurs bateaux, et les cordes pour leurs filets.

[3] Il est plus vraissemblable que le papier qui se vendait à rome était préparé sur les lieux où la plante croit. Pline eu décrit amplement la fabrication (Liv. 13, Ch. 11) et il observe qu’on sépare avec une aiguille la tige du papyrus en lames fort minces, et aussi large qu’il est possible, dont on compose les feuilles de papier.